弱磁性体や、反磁性体でも測定可能な高感度測定として

VSM(振動試料型磁束計)や、

SQUID 超伝導量子干渉素子測定を実施

目的・背景

◆ 従来、磁石材料や軟磁性体など、強磁性体材料を中心に、磁気特性評価をBHトレーサーや パルスBHトレーサーで行ってきた。

◆ 近年、弱磁性体の磁気特性、挙動を把握したいという顧客案件が増えてきており、新規に高感度受託測定を開始した。

測定の特徴

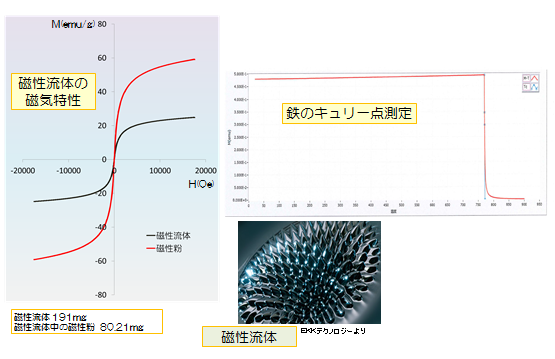

1.温度可変対応型の振動試料型磁束計

(VSM; Vibrating Sample Magnetometer )

(VSM; Vibrating Sample Magnetometer )

<原理>

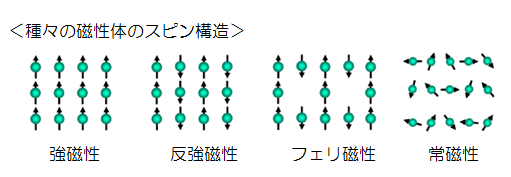

磁性体を一定の周波数、振幅で振動させ、電磁石側に取り付けたサーチコイルの出力を検出する。

出力をロックインアンプで増幅させているため、通常の強磁性体だけでなく、一部の反磁性や常磁性体の

弱い磁性体でも測定可能

<用途展開>

- ・低温(液体窒素温度)〜900℃までの連続磁気測定ができる。

- 「キュリー温度測定」、「磁気相転移温度測定」、「相同定」データ取得が可能

- ・電磁石は回転型⇒磁化特性の方位依存性、配向度が測定可

- ・測定可能な試料⇒粉末、薄膜、液体、バルク

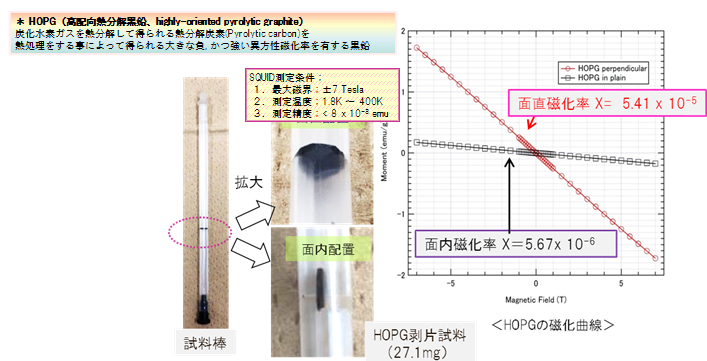

2.SQUID超伝導量子干渉素子

(SQUID;Superconducting Quantum Interference Devices)

(SQUID;Superconducting Quantum Interference Devices)

<原理>

超伝導状態のリングに外部から磁界を加えると、リングにはその磁界を打ち消すように電流(遮蔽電流)が流れる。

先に、リングの一部に細い部分(ジョゼフソン接合)を作っておくと、わずかな遮蔽電流が流れただけで超伝導の状態が崩れ、常伝導の状態となって、細い部分に電圧が生じる。

この原理を利用し、わずかな磁場の変化に対応して電圧を取り出すことが可能。

<用途展開>

「脳や心臓の神経細胞に発生する磁界を検出」できるほどの高感度な測定精度。

他の装置で計測不能な薄膜、反磁性体、などが計測可能。