日刊工業新聞2025年2月14日掲載

「樹脂に均一分散 機能成分 KRIが新技術」(PDF)

※日刊工業新聞社に転載許可を申請し、承認を受けて掲載しています。

背景

近年SDGSやカーボンニュートラルの志向から生分解性プラスチックや植物由来プラスチックなど環境低負荷な材料開発が進められています。樹脂材料においてもこの傾向は高まっており、天然成分を原料とした樹脂の開発やバイオマス化度を向上させるといった取り組みが行われています。

一方で、樹脂に多く使われている添加剤についてはこの開発事例が少なく、現状の樹脂添加剤は多くが石油由来であることから、これらを天然成分由来に代替する技術が求められています。

【KRIでの取り組みと課題】

樹脂添加剤は様々な機能を付与するものがありますが、株式会社KRI(本社:京都市下京区、社長:重定 宏明)では、抗菌機能にまずは着目し研究を進めてきました。

従来からプラスチック製品に抗菌性を持たせる方法として、(1)プラスチックに抗菌剤を練り込む、(2)抗菌剤を含有する塗料をプラスチック製品表面にコーティングするといった方法が用いられています。

特に、抗菌剤としては、即効性、抗菌スペクトルの広さ、人体への毒性が低い点から、陽イオン性界面活性剤が広く用いられています。

しかし、これをプラスチックに練り込むと、プラスチックとの親和性が少ないために大きな塊として偏在し、抗菌活性の持続性が悪く、透明性も損なわれる問題がありました。

【技術概要】

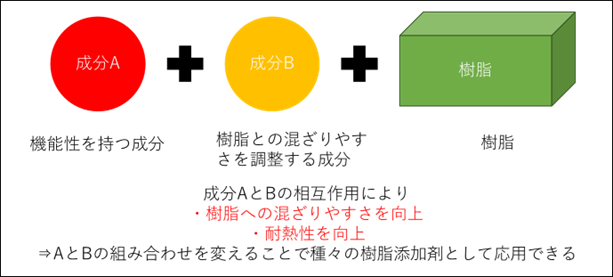

スマートマテリアル研究センターは、新しい樹脂添加剤として2つの原料成分の組み合わせにより、樹脂への混ざりやすさが調整可能になることおよび耐熱性が向上することを見出しました。

これにより従来品と比較し抗菌持続性が向上し、さらに透明性を付与できることが出来るようになりました。

また、この技術では原料選定の自由度が高く抗菌性以外にも樹脂に機能を付与することが出来ることから、可塑剤や帯電防止剤のような様々な樹脂添加剤へ応用することが可能です。また、原料を天然性のものから選定することで樹脂添加剤を天然成分由来にすることができるため、サスティナブルな樹脂添加剤を提供することが出来ます。

【本技術の詳細】

(1)原料自由度の高さによる幅広い用途・天然由来原料

本技術では化合物の組み合わせにて機能を出すことから原料選定の自由度が高いことが特徴に挙げられます。これにより以下2点の利点があると考えています。

・抗菌性だけでなく可塑剤や帯電防止剤など様々な樹脂添加剤を合成することが出来る

・原料を天然由来の化合物から選定することが出来る

(2)陽イオン性界面活性剤の非極性〜低極性溶媒への溶解性向上

抗菌成分として用いられる陽イオン性界面活性剤は、イオン性化合物であるため水やエチルアルコールなどには溶けますが、ヘキサン、トルエン、酢酸エチルのような非極性〜低極性溶媒には溶けません。

こうした陽イオン性界面活性剤に特定の水素結合供与体を組み合わせると(以降、こうした組み合わせ物を陽イオン性界面活性剤複合体と呼称します)、ヘキサン、トルエン、酢酸エチルのような非極性〜低極性溶媒に溶けるようになります。これら非極性〜低極性溶媒への溶解性は、特定の水素結合供与体の分子構造によって調節することができます。

こうした陽イオン性界面活性剤の物性変化は、特定の水素結合供与体が陽イオン性界面活性剤のアニオンと水素結合を形成することによって、陽イオン性界面活性剤のイオン性をマスクするためではないかと推測されます。

(3)陽イオン性界面活性剤の一般的なプラスチックへの親和性向上

上記の説明の通り、非極性〜低極性溶媒へ溶けるようになった陽イオン性界面活性剤複合体は疎水性が高くなっているため、ポリオレフィンやポリスチレンのような一般的なプラスチックへの親和性が、向上していると考えられます。

この効果によって、多くの種類のプラスチックに混ざりやすくなる利点とプラスチック中でよく分散する利点があります。

実際に、ヘキサンに溶解する塩化ベンザルコニウム複合体と塩化ベンザルコニウム単体とをそれぞれ練り込んだポリエチレンを用意して、その表面の塩化ベンザルコニウムの所在を塩素イオン検出により評価したところ、複合体の場合は塩素イオンが表面全体から偏在することなく検出され、一方、塩化ベンザルコニウム単体の場合は5〜10μm程度の塊として局在していることがわかりました。

この結果は、ポリエチレンへの親和性が複合体の方が塩化ベンザルコニウム単体よりもよいことを示唆しています。

(4)陽イオン性界面活性剤を含むプラスチックの抗菌活性の持続性向上

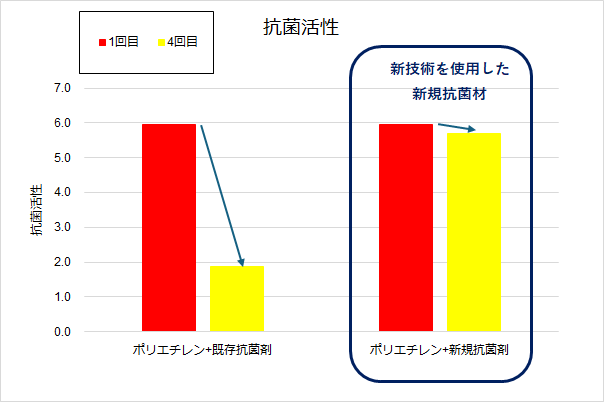

ヘキサンに溶ける塩化ベンザルコニウム複合体A、ヘキサンには溶けないが酢酸エチルには溶ける塩化ベンザルコニウム複合体B、および塩化ベンザルコニウム単体を2重量%(塩化ベンザルコニウム換算)の濃度で練り込んだポリエチレンシートを用意し、それぞれについて抗菌活性試験(JIS Z2801に準拠)→洗浄・乾燥→抗菌活性試験のルーチンを4回行った後、抗菌活性がどれだけ維持されているかを評価しました。抗菌活性の判定は、一般社団法人抗菌製品技術協会(SIAA)の設ける基準に従いました。

その結果、第1回目の抗菌活性試験では、いずれの試料シートも同等の抗菌活性を示しましたが、4回目ではAは抗菌活性の低下なし、Bはやや低下、塩化ベンザルコニウム単体は抗菌活性を消失しました。この結果よりポリエチレンへの親和性を高めることで抗菌活性の持続性が従来抗菌剤より向上することがわかりました。

(5)陽イオン性界面活性剤を含むプラスチックの透明性維持

また、上記塩化ベンザルコニウム複合体Bをポリスチレンに2重量%混合してシートを作製してみたところ、透明なシートとなりポリスチレンの透明性は損なわれていませんでした。

これは、塩化ベンザルコニウム複合体Bが、ポリスチレンへの親和性が良いため、ポリスチレン中で光散乱を起こすようなサイズのドメインを形成しなかったためと考えられます。

一般に、無機系抗菌剤は添加により樹脂が白くなる傾向がありますが、本技術ではプラスチックの透明性を維持する特徴があります。

(6)第4級アンモニウム塩の耐熱性向上

TG-DTAにて熱による重量減少を測定した結果、塩化ベンザルコニウム単独と比較して塩化ベンザルコニウム複合体においては重量減少が起きる温度が高温側にシフトし耐熱性が向上することが分かりました。

これは塩化ベンザルコニウム複合体とすることで原料間の相互作用による効果と考えています。この結果、より融点が高い樹脂に添加できることになり、適応できる樹脂が多くなりました。また耐熱性が向上することにより、繰り返し熱がかかることに対しての劣化が少なくなるため、リサイクル性に長けた樹脂組成物を作製することが出来ると考えています。

今後の展開

本方法は、上記のようなプラスチックへの抗菌性付与だけでなく、その他可塑剤や帯電防止剤など種々の添加剤への応用、またサスティナブルなプラスチック添加剤の開発にも適用できるため、受託研究という形で各種製品の開発をクライアント様と共同で進めてゆく予定です。

用語解説

- 抗菌性スペクトル

- 抗菌性スペクトルとは、抗菌薬が効果を発揮する細菌の範囲のこと。これには、広範囲の細菌に効果がある「広域スペクトル」と、特定の細菌にのみ効果がある「狭域スペクトル」がある。

- 陽イオン性界面活性剤

- 陽イオン性の親水基(一般的には第4級アンモニウム)を持つ界面活性剤であり、塩化ベンザルコニウム、塩化ベンゼトニウム、塩化メチルベンゼトニウム、塩化セチルピリジニウム、塩化ドファニウム、塩化ジデシルジメチルアンモニウム、塩化デカリニウム、臭化ヘキサデシルトリメチルアンモニウムなどを挙げることができる。

- TG-DTA

- TG-DTAは、物質の温度変化に伴う重量変化と熱変化を同時に測定する技術。TG(熱重量測定)は、物質の重量変化を追跡し、DTA(示差熱分析)は、試料と基準物質の温度差を測定する。これにより、物質の熱的性質や反応性を詳しく調べることができる。